鳶職人・多湖弘明氏

「日本ではじめて鳶の世界を本にした男」そ乃香vol.5

鳶職と聞いてどんなイメージを思い浮かべるだろうか。

建設現場の足場を組んで高いところで作業する人。派手なニッカボッカみたいな作業着を着ている人。最近の言葉で言えばガテン系。古いところでは新門辰五郎(ほんまに古い)が鳶の親方だったことは知っている。それくらいしか思いつかなかった。しかも、直前にアマゾンで購入した「鳶」を東京に持っていくのを忘れてしまい、予備知識も一切ない。事前情報は、そ乃香こと和泉さんからの「凄い人なんですよ」という言葉のみ。ままよ。当日のセレンディピティに期待しつつ豪徳寺に向かった。

今回はカウンターに入り飲み物を配るお手伝いをすることになっていたので正午には会場に着いた。カウンターの中で飲み物のチェックなどをしていたら、本楼ではえらい小粋な出で立ちの見知らぬ男性がすでにマイクテストをしていた。リハーサルの設営の人か、音響のチェックをする人なのか。いや、その人が今回のゲスト多湖弘明さんだったのだ。笑顔がとても素敵なイケメンくん。鳶職人だなんてとうてい想像できない雰囲気をまとっている。だけど、キリリと引き締まったお顔は、何かにいつもチャレンジし続けている人だけが持つオーラを放っていた。

いよいよトークが始まった。

多湖さんはマシンガントークで淀みなくしゃべる。大阪市西成区生まれ。15歳の時、大阪の梅田スカイビルのリフトアップ工事を間近で見て度肝を抜かれ、建築を仕事にすることを意識するようになったという。このビルができたときの仰天は私もよく覚えている。二棟の高層ビルが途中で斜めの階段でつながり、てっぺんには空中庭園がある。大阪らしいド派手かつ奇想天外な設計なのだが、その工法もきわめてユニークで少年の多湖さんが見たのは地上で組み立てられた連結部分の空中庭園をリフトアップ工法によって最頂部まで引き上げているそのシーンである。その少年の日の強烈な印象が今の多湖さんの立ち位置を決めたともいえる。

![写真[2]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真2-300x225.jpg)

高校を卒業してすぐに交通事故に遭い、半身不随になるかもしれない大怪我から復活。リハビリ感覚でアルバイトした建設現場での仕事が多湖さんの未来を決定づけた。大阪で最大手の鳶の会社で、超大型現場に関わり、一年後に移った会社でも「大阪ドーム」の仕事を経験。さらには一緒に現場で仕事している人があの梅田スカイビルの工事をしたということも知り、多湖さんは鳶の仕事に夢中になった。

その後一年ほどニッカボッカ姿で世界を旅して、バルセロナのサグラダ・ファミリアの現場を訪れたりもしたという。帰国し再び鳶の仕事をしているときに、東京に第二の電波塔が建つことを知り、世界一の建造物に携わりたいと上京。むろん、あてはなかった。だが、そこは彼一流のやり方で、東京スカイツリーの建設現場に携わった鳶のひとりになったのである。

私をはじめ、参加者も、そしてたぶん松岡師匠をも唸らせたのは、多湖さんの目的に向かっていくパワーとその方法である。たとえば、いい建設現場を見つけるとそこへ出向き働きたいと懇願する。たいていは門前払いなのだが彼は早朝から現場の掃除を続け、信頼を得る。出入りを許された現場ではしっかりと働き成果を出す。この積み重ねで、東京スカイツリーのてっぺんまで行ったのである。今回、鳶の本を書くにあたっては、今まで本など読んだことがなかったので本を1000冊読むことを自分に課した。同じ小説家の本を何冊も読みその文体を真似ることもした。その結果、100%彼の文章である「鳶」が完成した。多湖さんの中では次の10年、20年の人生設計はもう立てられていて、そのためにも頭の中に浮かんだり、いろいろ考えていることを、すべて紙にアウトプットし尽くして部屋に貼る。実行したり、実現できたものを、マジックで消していく。そうやって目的を果たすためには何をすべきかを四六時中考えているのだという。

必然から生み出された独自の方法論。

松岡師匠の編集工学によく似たメソッドがそこにある。私たちが驚いたのはそれを彼が試行錯誤の末、ひとりで手に入れたこと。その点に尽きるのだ。

人間力。

多湖さんの話を聞いていて、そして懇親会で話をしながら感じていたのはまさしく「人間力」ということだった。大企業に属していようがいまいが、フリーランスであろうがなかろうが、結局人は自分というエンジンがその気になって動き出さなければ成長はできない。その気のないところにセレンディピティなんて決して起こらないだろうし、薫陶を受けさせてくれる人物だって現れない。ましてや生と死が紙一重の空中で働く鳶職人ともなれば、ありふれた日常が一瞬で変わることを熟知しているだろう。そのぎりぎりのところで日々を過ごしていれば、一日一日の重みはずいぶん違うはずだ。

![写真[3]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/写真3-224x300.jpg)

ところで冒頭新門辰五郎のことに触れたが、鳶の世界にはこの辰五郎の流れを組む火消しの名残のある「町鳶」とゼネコン工事現場で働く「野帳場鳶(のちょうばとび)」とがあるそうだ。もちろん多湖さんは後者の鳶で、専門工事業者としてゼネコンの下請けで仕事をする鳶を「組鳶」ともいうのだそうだ。辰五郎はたいそう肝が大きく、最後の日本の侠客ともいわれたらしい。徳川慶喜の警護をしたという話も有名である。火消しであり侠客でもあったその侠気(おとこぎ)を培ったのはやはり命をかけて働く鳶という仕事ではないか。そんな気がしてきた。

多湖さんが今回「鳶」を書いたのは、一緒に働いていた仲間が目の前で亡くなったことが直接のきっかけである。だが、命をかけて働く職人たちの生き様や鳶の世界のことをしっかり伝えることが、仲間とそして多湖さん自身が生きた証になる。そんなせつない思いもあるのだ。

本の最後にも書かれているが、多湖さんとメールをやりとりしたら、最後に「本日も、ご安全に!」としめくくられていた。その言葉の切実さは、私にもひしひしと伝わってきた。

ISIS イベントレポート vol.2 2014年7月20日

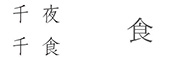

ISIS イベントレポート vol.2 2014年7月20日![写真[1]](http://sophistyle.com/wp-content/uploads/2014/08/1-e1406891936922-225x300.jpg)