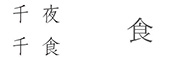

古伊万里の蕎麦猪口。

もう三十年以上前のことだ。湯布院に取材にでかけ、帰る前に立ち寄った小さな骨董屋でみつけた古伊万里。時代はそれほど古くはない。高台は直径に比べるとかなり小さい、いわゆる蛇の目高台。せいぜい幕末ぐらいであろうか。だけど、それは小さいのにとてつもなく光って見えた。たしかひとつ一万二三千円だったように思う。当時の私にはとても高価に感じられた。だけど、ほしいという気持ちと、これを手に入れることで少し違う世界に足を踏み入れることができるのではないか。そんな期待感があった。悩んだあげく、矢羽根と格子を二つずつもとめた。はじめて自分で買った小さな骨董である。立原正秋の小説を読みふけっていたおかげで、すでに伊万里や唐津、李朝などのうつわについての多少の知識もあり、いつかは身銭を切って買ってみたいという気持ちもあった。今から思えばたいした金額でも行為でもないが、まだ二十代だった私にはなにかひとつ境界を超えたという妙な意識の高ぶりがあった。

今見てもこの蕎麦猪口は愛おしいし、何度眺めても、触っても、心が震える。色あせた呉須の線はきっぱりと潔く、意図せずゆがんだ線には、職人の作為のないのびやかな精神が息づいているような気がする。ためつすがめつ眺め、手のひらで弄び、お茶もそばつゆもほとんど入れることなく、ただただ愛でているうちに三十年が経ってしまった。だけど、この蕎麦猪口を見るだけで、あの日の湯布院で店主と交わした会話すら蘇ってくるのである。人生の中に、あざやかな句読点を打ってくれた買い物である。ひとつはうっかり落とし口の部分を割ってしまった。すでに金継ぎセットも買っているのだが、いまだに手をつけられないでいる。

もう少し先。仕事も一段落して、趣味の世界に心ゆくまで没頭できるようになる余裕ができたら、毎日料理を楽しんで、うどんやお蕎麦のつゆを入れるのはもちろん、ぬたを盛ったり、白和えなどを入れ、普段の食卓に活躍させたいと思う。こういう手のこんだちょこっとした一品を入れるのに「おちょこ」はちょうどいい。

にほん数寄 『うつわ』その1

にほん数寄 『うつわ』その1