2015-07

NY NoMad「Birch Coffee」

大昔、アメリカで飲むコーヒーほど不味いものはなかった(笑)。アメリカンとはよく言ったもので香りのまったくない泥水のようなコーヒーは、はっきり言って飲めやしなかった。まともなコーヒーにありつこうと思ったら、わざわざイタリアンレストランに行かなければという時代があったのである。その後、90年代に仕事でオーストラリアに何度も通う時期があったのだが、シドニーのカフェではすでにカフェマキアートとかエスプレッソが普通にあり、これはなかなか洒落てるなと思っていた。そのうちニューヨークでも、オー・ボン・パンなるボストン系のカフェがちらほらと増え、そこではコマシなコーヒーが飲めた。そして気がつけばシアトル系の波がやってきて、スターバックスやタリーズなどが出現。アッという間に日本にも飛び火した。

私も当初はスターバックスのコーヒーをよく飲んでいたが、日本で定着し始めるとあの独特のフレーバーとアメリカ的ストイックさの象徴のような禁煙にだんだん嫌気がさしてきた。そして、ある日ハッと覚醒するのである。日本では昔から喫茶文化があるじゃないか。豆のセレクトや焙煎方法にも店ごとにこだわりがある。そしてそういう店では、店主とのコミュニケーションが楽しめたり、オリジナルの豆が変えたり、煙草が吸えたりするのである。なんだ、もともとあったこっちの方がシアトル系よりずっと民度もクオリティも高いではないか。

そうこうしているうちに、今度はサードウェイブと呼ばれるトレンドがやってきた。ポートランドやサンフランシスコ系の品質重視の波である。日本上陸したときのブルーボトルコーヒーの騒ぎは記憶に新しい。NYブルックリン系も話題になっている。だけど、今となっては、ご近所に本社のある萩原コーヒーとか京都のオオヤコーヒーとか、倉敷珈琲館のコーヒーとかの方がしっくりくるし、それが手に入らなければ別に昔からあるイノダコーヒーでもじゅうぶんと思うようになってきた。もっと言うと、今も各町内にある昔ながらの珈琲屋さんでもまったく問題がない。ネルドリップで淹れたり、水出しのダッチコーヒーだったり、パーコレーターを使ったりと、もともと、こっちの珈琲文化の方が多彩なのである。しかもほとんどの店が煙草を吸わせてくれる。珈琲でも日本再発見なのである。

ところが、滞在しているホテルの近所を歩いていてよさそうなコーヒー屋さんを発見した。それが「Birch Coffee」である。店の雰囲気や内装を見るだけで、きわめて小規模展開で豆の焙煎にはこだわっているであろうことは見て取れる。注文するときに名前を言うと、できあがったよと名前を呼んでくれるサービスも楽しい。奥には小さな本棚もあって、部分的にはライブラリーカフェっぽくもある。それに、なんだか、フレッシュジュースとかヘルシーなドリンクも売っている。夕方、カフェラテをテイクアウトして、今度は朝ごはんを食べに出かけた。卵とトマト、アボガドのトーストサンドイッチである。全粒粉のパンを軽くトーストして、本当にシンプルに挟んでいるだけだが、これがなかなかデリシャスなのだ。素直でストレートな素材の味がした。

ここのコーヒーは、マイルドだけど適度な酸味があって私の好みど真ん中。サンドイッチと一緒にラテを飲んで、さらにオリジナルロースターというのをテイクアウトした。豆そのものも欲しくなったので、Birch Brend とFrench Brendというのを二袋ほど日本に持って帰り、しばらくの間楽しんだ。これ、日本から個人輸入できないかなとサイトを見に行ったが対応してなくて、そもそもコーヒー豆の輸入はすごくややこしいらしいこともわかった。来年はもう少し大量に買って帰ろうと思う。

NYイタリアン「il Buco」

初めて行ったのはもうかれこれ10年前くらいになるだろうか。デザートのパンナコッタにかけられていたものに衝撃を受けた。てっきりカラメルだと思っていたそのとろりと濃厚な液体は、熟成が進みこっくりと甘みを増したバルサミコだったのである。こういう使い方もあるのか、と妙に納得したことをよく憶えている。

バルサミコは、北イタリアのモデナという地方に伝わる伝統的なお酢で、ブドウの果汁を濃縮させ木の樽で熟成させたものをいう。もともとイタリア語ではバルサミコというのは「芳香性の」という意味だそうで、名前そのものがあの独特の香りを表しているというわけだ。

私はけっこうお酢好きで、海鮮焼きそばには当然のごとくお酢をどぼどぼかけるし、小籠包のような点心もできれば黒酢でいただきたい。りんご酢やブドウ酢はもちろんキッチンに常備している。最近のお気に入りはブドウ酢を冷たい紅茶やスパークリングウォーターで割って飲むことで、それだけで身体がスッとして、心なしか健康になるような気がしている。バルサミコも近所のいかりスーパーがいろんな種類を揃えているのであれこれ試してみたが、それなりの値段を出せば熟成香のあるまろやかな味のこりゃあさぞ高級品であろうと頷けるものも手に入る。

「il Buco」の棚にはオリーブオイルだけでなくこのバルサミコがズラリと並んでい、何やら古そうなボトルもある。冒頭書いたデザートに使うというのは、イタリアではポピュラーな使い方であるらしい。

今回は、それ以来である。いや、10年のあいだ一度くらいは行ったかもしれないが、それでも久しぶりである。ちゃんと昔と同じ場所で内装も当時とたぶんほとんど変わらずにあるということだけで、凄くうれしいし、なんだかホッとする。テーブル席の予約がとれなかったので、バーのカウンターに座る。

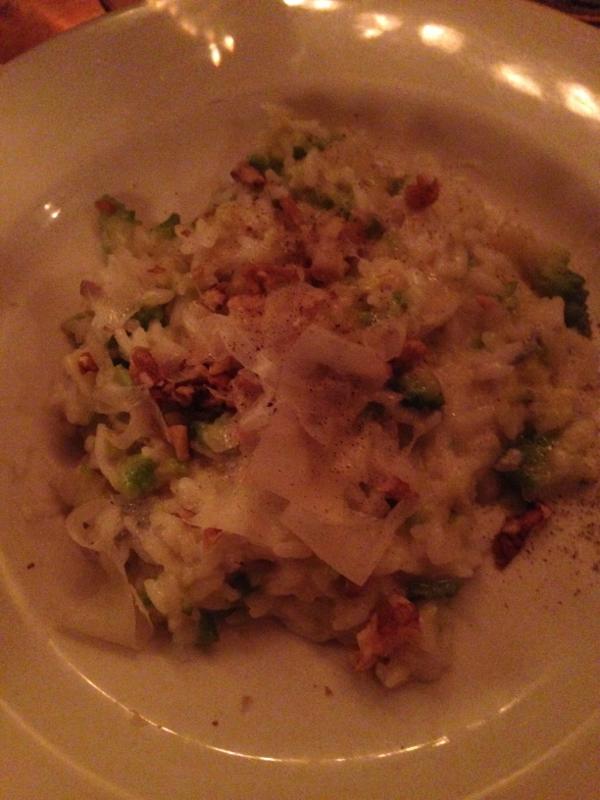

友人によれば、ここで最近のお気に入りは芽キャベツのサラダ(たぶん、芽キャベツだったと思う・・・)だという。もちろんメニューには載っていない、いわゆる裏メニューである。芽キャベツの爽快な苦味をたっぷりのチーズがマイルドかつリッチな味わいにしてくれている。これはたしかに旨い。前菜にもう一品、それとパスタとリゾットをシェアしたのだが、うっかり料理名をメモするのを忘れてしまったし、店内がかなり暗いので写真のクオリティが悪いことをご勘弁いただきたい。

デザートはもちろん、あのパンナコッタである。ちゃんとドルチェメニューのいちばん上に、“cooked cream”drizzled with 10−year balsamic vinegarとある。口に入れると、バルサミコの芳醇な熟成香とともに、10年前の新鮮な驚きが還ってきた。また、行こうっと。

NY Sushi 「Nakazawa」

毎年恒例の友人揃ってのディナー。今年はこの「Nakazawa」であるのだが、ニューヨークでは評判が高く、予約が取れないということでも話題になっているようだ。もちろん、7時や7時半というディナーのゴールデンタイムの予約は無理で、やっと予約できたのが8時45分スタートである。

夕方にセントラルパークで集合していた我々は、復活したタヴァーン・オン・ザ・グリーンですでにマンハッタンなどを飲んで、鮨への準備は万端である。(余談であるが、タヴァーン・オン・ザ・グリーンは2009年に倒産してクローズしていたのだが、経営が変わって2014年にリオープンした。ニューヨークに来始めた頃ここはゴージャスなグリーンルームで、何度か連れてきてもらったが、当時のザ・ニューヨークといういかにもの雰囲気に満ちていた。今はすっかりカジュアルになっている。ま、それでも、イルミネーションの素晴らしさは健在であるけれど)

ちょうど、日本を経つ前に見た「情熱大陸」でこちらの店の大将が取り上げられていた。そうか、「すきやばし次郎」にいたのか。家族そろって移住したのか。20貫の握り一本メニューなのか。目指しているのはニューヨーカーの口に合う鮨なのか。いずれはすべてアメリカの魚でまかなう、ニューヨーク前にしていくのか。ふーん。面白そうではないか。期待は高まる。それに、自宅の庭で魚を燻したりして、研究熱心でもありそうだし。

店があるのは、グリニッジビレッジ。このエリア、ミートパッキンディストリクトで買い物して、ゆるゆる散歩しながらウエストビレッジ経由でソーホーへ行くときのルートである。小さなストリートが入り組んで交差する町並みは、古き良きニューヨークの面影を色濃く残している。最近は冬しか来られないけれど、初夏や秋に来たらどれだけ美しい風情だろうかといつも想像する。

セントラルパークからタクシーに乗り、一同Nakazawaをめざす。外観はカジュアルなレストランといったさりげない印象。気取ってなくて好感を持つ。入るとすぐ左にカウンターがある。が、レセプションの対応が少々いけなかった。女三人、季節は冬。みんなボリュームのあるコートをまとっている。それを薄手のハンガー一本に三枚重ねてかけようとした若いレセプショニスト。思わず口うるさい友人(笑)が、それは無茶よと指摘する。たしかに無茶である。居酒屋ではないのである。れっきとした鮨レストランなのである。

気を取り直して・・・。カウンターは満席である。テレビで見たご主人がカウンターの真ん中で、軽妙な感じでお客と喋りながら鮨を握っている。今、ニューヨークでいちばん予約が取れないゴールデンシートである。しかも一組2名様までという制限がついているので、3名以上は座れない。案内されたのは奥のテーブル席である。

日本酒のリストを見せてもらい驚いた。ひとつは凄い品揃えに、ひとつは値段に。いや、普通の日本酒もあるんだけど、菊姫の大吟醸1600ドルとか獺祭その先へは1400ドルとかを見るとさすがの私もびっくりしてしまう。そもそも獺祭その先へがあるということも凄いけど。

こちらの流儀はツマミなしの握り一本勝負。まず出てきたのは、二種のサーモン。手前のは北海道の時しらずに沖縄の塩をぱらぱらとかけている。向こう側はアラスカサーモンを軽く燻したもの。ひと口食べて、ガツンときたのはシャリの具合。典型的な江戸前である。ご主人が修行したあの名店は一度しか行ったことがないが、ここまでくっきりしていたかどうか。悪くない。ネタとも凄く合っている。二皿めはホタテを柚子胡椒で握ったのと、イカに梅パウダーと醤油をちょんと乗せたもの。続いてはシーバスに柚子胡椒とブラックバス。ううむ、それぞれ親戚のような魚のアソート、これ、なかなか楽しいではないか。

お次は、鯵、サヨリ、真魚鰹。それぞれが遠い親戚か、三兄弟のような趣。海老は、ぼたん海老と車海老。うん、食べ比べって愉快、楽しい。そして次なる三兄弟は、キングマグロという解説があったがさわらと鰤、燻したハガツオ。このハガツオというのはじめて聞いた。説明してくれるのがアメリカ人で、一生懸命魚の名前を日本語で言ってくれるのはいいけれど、「え?ハガツオ?」「ハガツ〜オ」「ハツガツオ?」「ノーノー、ハ〜ガツ〜オデス」と何度聞いても耳慣れないので腑に落ちない。でも調べてみるとハガツオというのはたしかに存在するカツオの種類なのであった。ま、それなりにデリシャスだったので、いいけれど。

お鮨はそろそろ終盤。やって来たのはトロとヅケ。やっぱりマグロ兄弟とこの江戸前のシャリはよく合っている。そしていくらと雲丹の軍艦ブラザーズ。どちらも勢いがあって、なかなか美味である。オーラスは、玉子と穴子。これは子つながりかしらん(笑)。玉子もちゃんと仕事がされている。しめて20貫の鮨ディナー。日本のネタもあったけど、それにこだわることなく大西洋周辺の新鮮なネタをアグレッシブに取り入れ、ニューヨーク前鮨に昇華させている。その気概はじゅうぶんに感じたし、燻したり、柚子胡椒をはさんでみたりの工夫も見られ、鮨としての美味しさを追求していることはよくわかった。しかし、またしてもお後がいけなかった。

スタートが8時45分だから、鮨が終了したのは11時近く。さあ、お勘定をとフロアを見渡すと、もう客は私たちを入れて一組だけ。フロアにいたマネージャーらしき日本人の姿も消えているし、何より驚いたのは人っ子ひとりいないカウンター。いや、別に大将と何の面識もないし、私たちに挨拶する必要がないこともじゅうじゅう理解はしている。だけど、鮨職人全員がいない。しかも、こちらのカウンターは入り口にあるから、誰もいないカウンターは目立つのである。件のレセプショニストも、すでに帰っている。店に残っていたスタッフは、たしか二、三人。責任者不在である。こんなことってあるんだろうか?ニューヨークのレストランで8時45分スタートというのは、別に非常識な時間帯ではないと思う。でもこれじゃ、遅がけに入店した私たちが悪いみたい・・・店はもう終わっているといわんばかりの様相。きれいに後片付けされた寒々しいカウンターに別れを告げ、店を後にした。

鮨は悪くなかった。プレゼンテーションも楽しかった。だけど・・・ま、一回行ったから、もういいか。

MOMAの「THE MODERN」

MOMAは時間が許せば何度でも訪れたい場所である。単にアートを楽しむというだけでなく、ここのミュージアムショップで写真集を眺めたり、可愛い文房具やポストカードを探すのも楽しいし、中庭でぼーっとするのも好きだ。時期によっては面白いインスタレーションや企画展もあって、いつも刺激をもらえる。それに、それに、何と言っても「THE MODERN」 がある。こんな美術館はなかなかないだろう。

ここ数年ランチばかりだったので、今年はディナーのテーブルを予約した。夜のメニューを見ていたら、テイスティングというのを発見した。Tasting( Caviar / Beetroot / Foie Gras / Loup de Mer / Black Truffle & Beef / Sorbet / Chocolate)このズラリ並んだ素材を使って、シェフが腕をふるうというわけね。せっかくなので、チャレンジすることにした。ついでに、せっかくなので(笑)、シャンパンはロゼにしてみた。あ、もちろん、グラスでね。

〜 Tasting 〜

Caviar

さて、初っ端から意表を突く皿は、ポーチドエッグにソースをからめキャビアをどっさり乗せたもの。これが一品目の Caviar であるな。この長方形の物体は、ブリオッシュをカリカリにトーストしてカットしたものである。これでとろとろの卵をすくい、キャビアをまぶし食するというスタイルである。ううむ。ブリオッシュのバターが濃厚すぎて私には少々ツーマッチ。三種類もあるバゲットの中からいちばんシンプルなのを選んで、そちらですくってちょうどいいくらい。超リッチかつ贅沢なお味。

Beetroot

これは、いわゆるビーツである。私にはビーツの何がキャビアやフォアグラと並ぶほどの食材かはわからないのだが、こうして堂々と出されるということは、それなりの地位をこちらでは確保しているということか。ビーツに洋梨をアソートし、まわりにはオーツ麦のクランチを散らしている。ビーツだけでも甘酸っぱいのに、洋梨のねっとりした甘さがそれに重なって、これははっきり言って口に合わない。が、まあ量もそんなにはないので、我慢して残さず食べる。

Foie Gras

いやあ、椀飯振舞である。フォワグラをほとんどそのまんまの状態でパイ仕立てにしている。で、ここに合わせているのはなんとオレンジと金柑である。金柑は大好物であるが、なにしろあの独特の芳香はきわめて個性的である。フォワグラと意外に合うことはわかったが、それでも金柑のねっとりした甘さは少し過剰な気がする。しかし、これならアンコウの肝と金柑という取り合わせもありだな、などと思い始めると、ここに日本酒があったらどんなにいいかなど余計なことを考える。いや、日本酒とフォワグラは合わないだろうけどね。

Loup de Mer

これは魚の名前であるらしいのだが、聞いたことがない。欧米ではポピュラーな魚であるらしく、地中海で穫れる鱸とよく似た魚のことを言う。あっさりとした白身である。これをほうれん草のソテーと一緒にいただく。ソースに軽く醤油のニュアンスを感じて、ホッとする。これまでの三品が少しリッチすぎある種のくどさを感じていただけに、このひと皿でちょっと落ち着く。なんだ、私ってやっぱり日本人じゃないとひとり苦笑。醤油を含む出汁文化って、だけどやっぱり凄い。こういうコースの中に組み合わせられてもまったく違和感がないし、むしろ全体の中に鮮やかな句読点を打ってくれる感じがする。素晴らしい。

Black Truffle & Beef

黒トリュフとテンダロインである。この素晴らしい立方体!上には黒トリュフ。左の野菜はルタバガという蕪の一種をブイヨンで含ませ煮にしたもので、スコットランドではチューニップとも呼ぶらしい。食感が心地よく、トリュフとの相性もよい。このソースは肉汁をぎゅっと閉じ込めながらも、味わうと口の中で官能的に蕩けていくようなセクシーな出来栄えで、いや、はっきり言って馬鹿馬であった。前菜の逸脱を、魚や肉のメインでちゃんとなだめてくれた。そんな流れであった。これはこれで計算づくなんだとしたら、さすがとしか言い様がない。

Sorbet

マンゴーのソルベである。東南アジアでならわかるが、なぜ北米にこんなに超濃厚なマンゴーがあるのか!と舌を巻くほどのねっとりした完熟マンゴー。果肉そのままでも抱腹絶倒の旨さにあるに違いない上等のマンゴーの雑味を完全に取り除き、ソルベにしているというのが凄いと思う。いやさ、天晴であるわ。

Chocolate

左の白いのも、チョコレート。右はヘーゼルナッツのチョコレート。濃厚なマンゴーの後に、さらにリッチなチョコレート攻撃である。全体としてさほど量があるわけでもないのに、さすがの私もこのコースの組立の複雑さと過剰さにちょっとやられちまったという気がする。

全5品+デザート2品。Tasting とメニューに書いているところに、three と four というのもあり、それはその中から3つとか4つ好きなのを選べるのであった。後の祭りである・・・。いや、全体的に素晴らしく手のこんだ食材と調理であるにはあったが、長旅をしてきた身体では少々リッチすぎたかしらね。お腹パンパン・・・。来年は、やっぱり好きなのを選ぶアラカルトに戻そう。

NY「Schiller’s Liquor Bar」

ニューヨークのやり手レストラン王、キース・マクナリーが手がけるバルサザール。こちらのオニオンスープとニソワーズのために、ワンブロック横のホテルにかつて泊まっていたことがあると(第12夜)書いた。それくらいバルサザールは大好きなレストランなのであるが、ここはそう気軽に行けないのが玉に瑕だ。朝から晩までいつも予約でいっぱいで、その日思い立って行ったとしても絶対に座れない。だけど、ニューヨークにいる間せめて一度くらいはオニオンスープを食べないと日本に帰れない。

友人とランチしようということになったのだが、彼女が素敵なアイデアをくれた。バルサザールの系列店がいくつかあるので、そちらに行こうという提案である。そのうちのひとつ、ロワーイーストサイドにある店なら、SOHOほどの混雑はないであろうということである。もちろん私に異論があるはずがない。バルサザールと同じあのオニオンスープが食べられるのなら、マンハッタン中どこだって行くよ、飛んでくよ。

131 rivington。店の名はシラーズ・リカーバー。ううむ、名前だけ聞くと昼間っから開いているアル中が通う店のようである(笑)。外観もいかにも古ぼけたダサい雰囲気を匂わせており、そのあえての演出が好事家には「ここはむむ」と思わせるようなつくりとなっている。中に入ると派手なバーカウンターがあるのだが、その一角だけを切り取るとほとんどバルサザールのバーの一部をモザイクのように嵌め込んだようにも見えるから、ファンにとってはここが紛れもなく系列の店であることは一目瞭然だ。

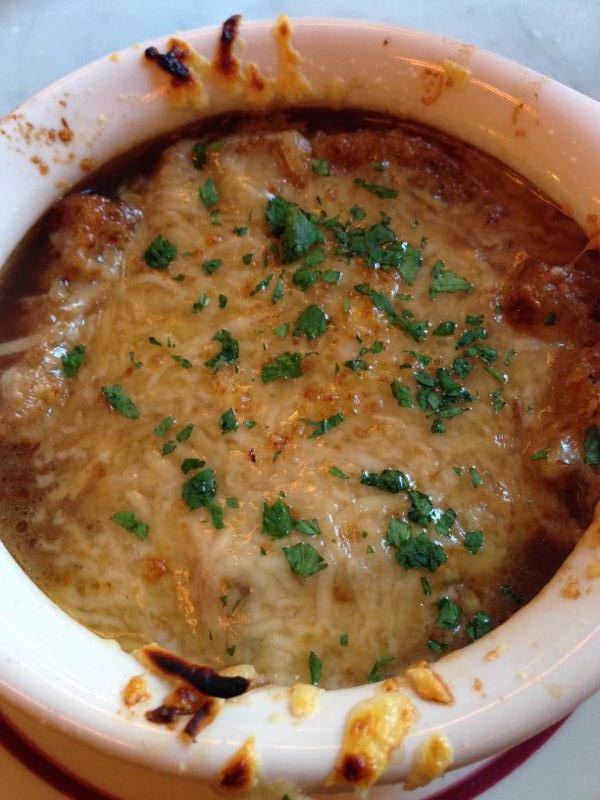

早速テーブルに座り、恋い焦がれたオニオーンスープを注文する。と、ところが、今日は残念ながら準備がないというのである。嘘やろ。それ、メインに来たのに、どうしてくれるんや。こういうトラブル時に、きわめてアグレッシブに、しかし下品にならずクレームを言うのが、友人のフィッシュである。やんわりと、バルサザールの予約が取れず、それでもオニオンスープが食べたくてわざわざ来たのに、と上品にごねる。接客してくれたウェイトレスは、私たちのオニオンスープへの情熱を瞬時に理解し、厨房に聞いてみるといったん引っ込んだ。ま、オニオンスープを出すには、たまねぎを炒めておくという下ごしらえが必要だから、今すぐつくれと要求しても無理なものは無理なのかもしれない。しばらくしてウエイトレスが戻ってき、「できる」といういい知らせを持ってきた。明日の分のストックが厨房にはあったようで、胸を撫で下ろす。ま、材料がないわけではないので作ったるか、とシェフかコックかはわからないが判断したのだろう。こういうシチュエーションのときに、店の実力がわかると私は思う。非常にエクセレントな判断である(笑)。

ではオニオンスープが出来上がるまで、私はベリーニを。グラスに惜しみなくたっぷり入れてくれるというスタイルがうれしいではないか。

待つこと15分。恋い焦がれたオニオンスープがやってきた。そうよ、これこれ。ぽってりしたうつわも、チーズのかかり具合も、ポットの縁にこびりついた美味しそうな風情も、バルサザールとおんなじ。もちろん、お味の方も素晴らしい。ふうふう言いながら、目を細め、喉をごろごろ鳴らしながら、いただく。もちろん、ニソワーズも注文した。こちらはツナが丸ごとどん、と乗っかった豪快バージョンだけど、これはこれで素晴らしく旨い。もうこの二品だけで、ランチとしては充分のボリュームとクオリティ。

デザートには、キーライムパイを注文した。キーライムパイは、フロリダで穫れるキーライムという小さなライムが原料。皮は緑色だが、果汁は黄色く、この果汁に卵黄や練乳を混ぜてフィリングにする。アメリカではとてもポピュラーで、メレンゲをトッピングしていることが多い。甘酸っぱいので、多少大きくてもそうくどくない。これも大昔ニューヨークで初めて食べ、以来ときおり注文するデザートのひとつである。

シラーズ・リカーバー。ここはなかなか穴場である。同じようなメニュー構成のバルサザールの系列店でもう一軒よく行くパスティスというのがミートパッキングディストリクトにあるのだが、こちらも年がら年中混んでいるし、現在は休業中である。なので、来年もまずはバルサザールをあたってみて、そっちが駄目ならこっちに来ることにしよう。

NY鮨 「sushi of gari」

着いたその夜に、さっそくの鮨である。一年ぶりのガリさんの鮨(第8夜参照)なので、これはしかたがない。こちらの空いている日とガリさんの都合が合うのが、滞在期間中はこの日しかなかったのである。今は客のリクエストに応じるときだけ、店に出てくれるのだそうだ。今夜は、私のためだけに出てきてくれたと聞くと、かたじけなさに涙こぼるる、である。当然ガリさん前カウンターは私ひとりである。本当に完全独り占め状態なのである。

せっかくなので、鮨の前にガリさんのツマミを堪能することにした。本日のスペシャル日本酒は、写楽の純米、初しぼり。会津若松の旨酒、堂々たる一升瓶である。ガリさんが日本に帰るたびに、抱えて帰ってくるそうな。スターターは、端正な桐の台に並んだ刺身三種。熊本の牡蠣、トロ、鯵である。これは、まったくもって普通の刺身である。こういうのから始まると、ここはどこ?という気になってくる。しかし、二品めで、ああsushi of gariだと実感。

この一見すると豆腐餻のような物体はブリである。脂の乗った舞鶴のブリをサイコロ状に切り、酢みそに鶉のたまご、わさびを加えたソースをかけている。このソースがブリの脂をマイルドにし、こたえられない旨さを生んでいる。寒ブリをサイコロ状に切り、こんなソースをかけるという発想自体が、きわめてユニークであるし、普通は勿体なくてできないであろう。なんと大胆で贅沢な一品であるか。ふっふ、わざわざ来た甲斐があったと心の中で呟く。次なる一品は、ミル貝をなんとアンコウの肝のソースで和え、ポロ葱を白髪葱風に切り揚げたものをまぶしている。口に含むと、ミル貝のコリコリとあん肝のまったりさに、カリッとしたポロ葱の食感が合わさって、恐るべき三重奏が始まるのである。うふふふふ。それを写楽で流しこむ。あら、これは毛蟹ね。と思っても、ただの毛蟹じゃありゃせんぞ。バターと軽くソテーして、とろろ昆布のパウダーと塩を混ぜたものを振りかけた一品。続いては、ホタテに梅胡瓜マヨネーズを和えたもの。変化球の連打である。この香ばしそうなのはスコットランドのトロサーモン。ひと晩漬けこんで、とろろ昆布パウダーに醤油を混ぜたものを塗って軽く表面を炙っている。青花のうつわに盛られているのは、ずわい蟹を雲丹ソースで和え、塩昆布を刻んだものを乗せた一品。ずわい蟹VS雲丹だなんて。こういうツマミ。あらかじめ考えておくのもあるけれど、ほとんどがその場でひらめいて、つくるのだという。まったくもって、名人芸である。

一年ぶりのガリさん流をツマミで堪能したところで、そろそろ握りに行かなくっちゃ。まずは、平目の昆布締め。白板昆布がくるりと巻かれている。これはきわめて正当派。トロの上には刻んだタクアンが乗っている。トロタクの巻物は好物であるから、これはもう一度リクエストしたいくらいハマる。トロとタクアンという組み合わせって、どうしてこんなにマッチするんだろう。残り物のトロの切れっ端にその辺にあるタクアンを混ぜて巻いてみたら、これがなんと合うことか。てな具合で誰かが発見したのだと思う。お江戸の時代には、マグロといえば赤身しか食べず、脂の多いトロは捨てていたと聞くから、脂っこい下世話な魚を少しでもさっぱりと食べるために庶民の知恵として生まれた組み合わせだったのかもしれない。が、それが今は、きわめて贅沢な食べ方になっているのが面白いところである。軽く締めた鯖には胡麻を擂りおろしたソースが乗っている。ヤリイカは芸術的な切り目を施され、上のグリーンはブロッコリーのソースである。鯛の上には土佐酢のジュレを切ったもの。黒胡麻が振られている。雲丹にかかっているのはイクラのソース。軽く焼き色がついているのは太刀魚のバターソース。マグロの赤身には豆腐を裏ごしたソースがこんもり。おっと、この三品はネタの記録がないのだが、察するところ、赤身の上にトマトを乗せたものと、鯵らしきものには、何か揚げた短冊が乗せられている。そしてこれはブリだろうか。昆布をパリパリにしたものがトッピングされている。最後の鮨は海苔の唐揚げしたものを台にし、そこにユッケ風にしたマグロを乗せた一品。牡蠣のグラタンをいただいて、今年は全19品。やっぱりツマミから始めると、握りはそんなには食べられない。が、ガリさんのツマミは握り同様に強烈なインパクトがあるものばかりである。

ああ、今年も無事に一年が終わり、ガリさんのお鮨を食べに来ることができた。デザートまでしっかりいただきつつ、しみじみと幸せを噛み締めた滞在初日の夜であった。

都内某所「すっぽん尽くし」

セレンディピティという言葉がある。何かを探しているとき、探しているものとは別の価値あるものを見つける能力のことである。ふとした偶然をきっかけに、何を見つけるか。別の価値あるものも、気づいてみれば探していたものであったりすることが多い。大事なことは、それが目の前に来たときに、それに気づけるかどうか、である。気づかない人もけっこう多いと聞くから、ひとつの能力であるとか才能と言われるのかもしれない。

さて、私は普段から寄り道したり、脇道にそれることが好きで、その結果、「これって、セレンディピティ?」という出会いは多いほうだと思う。だけれど、今回のセレンディピティは少し格別のものだった。

12月吉日。この日はハイパー企業塾の帰りであった。いつになく荒れた回でもあり、うかうかしている間に三次会に参加しそこね、クールダウンしようといつもの白金の店へ寄った。隣に座っている男性の声が大きい。聞くとはなしに聞いているうちに、天皇問題についてあれこれと隣の連れらしき女性と話している。そのうち、彼はこちらに話を振り始めた。トピックスが天皇問題とあって、先程からうずうずしている。話を振られた瞬間から会話が止まらなくなった。詳しい内容は省くとして、地元でもこれだけ話題が合う人は、天皇バーのマスター以外にはいない。アウェイの東京でこんな話ができるとは。すぐに意気投合した。気がつけば、一時間半。古事記から日本書紀、出雲神話に伊勢神宮と、話はどんどん盛り上がっていく。やがて彼が「姐さんは焼き物とかも好きでしょ」と尋ねた。もちろん大好き、朝鮮のものや唐津などがとくに好きと言うと、ある人物の名を出した。もちろん知っているし、なにより本の愛読者であるし、彼に連なる人の熱狂的なファンである。すると、彼はその人物と友人であり、年末にその人の家での忘年会に誘われているのでよかったら一緒に行かないかと誘ってくれたのである。

実にうれしい話ではある。が、いくら話が盛り上がったとはいえ、初対面の相手である。その人の友人宅へのこのこ伺うのは、いくらなんでも図々しすぎる。そのことを伝えると「こういう出会いも縁のものだから、気にすることはないですよ」ときっぱりと言う。翌日、「主催者の了承を取りましたので、遠慮せずおいでください」というメールが来た。縁のもの。そこまで彼がきちんと筋を通してくれたのなら、これは縁というものに乗っかってみよう。そう決意した。もちろん、好奇心の方が勝っている。

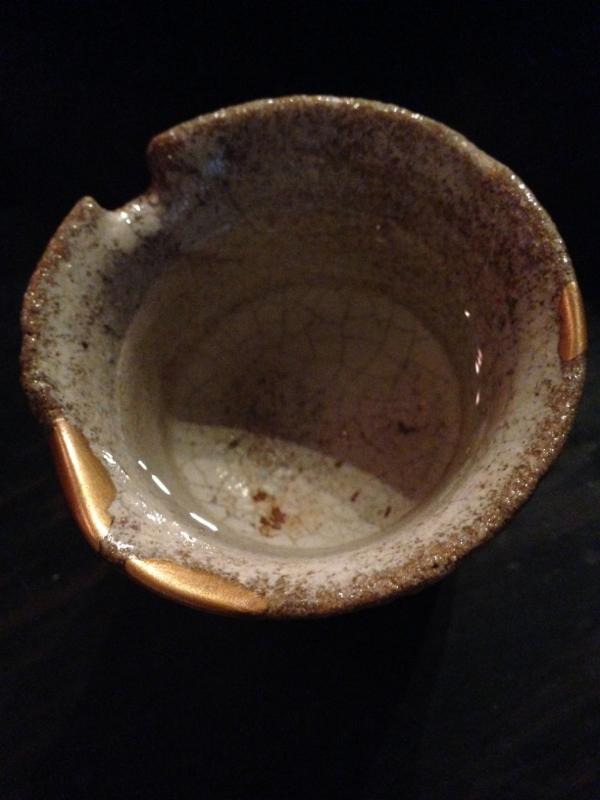

忘年会当日。突然の参加を詫びつつ恐縮しながらも、その人のサロンに伺った。「今日はすっぽんしかないですよ」と念を押されるが、とんでもない。すっぽん尽くしとはなんと贅沢な。異論などあるはずもない。席につくと、私以外は全員が男性であった。サロン中央にはどっしりと重厚感のある木のテーブル。その上にいかにも年代を経た風情の木の盆、盆の中には所狭しと酒器がのっている。ひとつひとつのうつわの説明を受けるのだが、ほとんどが桃山時代とか、戦国時代とか、もう私の骨董とは次元が違うものばかりである。おそるおそる手にした酒器は、桃山の唐津だという。主が片口に入った日本酒を豪快に注いでくれる。彼の右側には七輪があり、その上ですっぽんを焼いている。捌いたすっぽんの網焼きである。こんなの初めていただいた。日本酒と合うし、なによりこの漆のうつわだってただものではない。次に日本酒をいただいた酒器は、縁が欠けており、金継ぎも施されている。いや、厳密には欠けているのではなく、最初からこういうカタチなのである。「たぶん、灯心を入れるためのへこみじゃないかなあ。昔はこれに油をいれていたんだと思う」との説明がある。そして、これはじいさんからもらったものだと言う。じいさん、と無造作におっしゃるが、それは骨董好きで有名なあの偉大な方のことである。あのお方伝来の酒器なのである。

この日は私以外、初めての参加という男性が二名おり、やがて宴もたけなわという頃合いを見計らって、それぞれが大事に抱えている桐箱を開ける。中には唐津のぐいのみや徳利が入っており、それを主をはじめとするゲストに見てもらうという趣向なのである。徹頭徹尾、うつわの話が中心なのである。

ああ。こういう変態たちが本当に生息しているのである。今までは、小説やエッセイの中でしか知らなかった数寄者たちが、ほんとうにぐいのみや徳利をさすり、目を細め、実際に酒を入れ呑みながら、実に幸せそうに、そのブツを慈しみ、愛おしんでいるのである。こういう世界が、本当にあるところにはあるのである。しっかりと息づいているのである。

そういう話を交わしながら、主は酒を注ぎ、傍らの七輪に鍋を乗せ、すっぽんを調理する。漆のうつわた古瀬戸のうつわに無造作にすっぽんを投げ込んでくれる。そのうち、サンマを豪快に炙ったものも出され、主はいつのまにか七輪の上で魚を焼くための網を持っている。そして気がつけば、すっぽんのエキスがたっぷり入った雑炊まであっという間に作っているのである。

口福だけでない、眼福をたっぷりと味わった一夜であった。

まっすぐ帰らず寄り道して、天皇話で盛り上がり知り合った人(この人は映画監督であった。作品を一本観たが、とてもいい映画であった)がつくってくれた不思議なご縁。これをセレンディピティと言わずして、何と言おう。

この日、誓ったことがある。本当にほしいと思ったものは、やはり買わないと自分の身にはつかない。そのことを痛いほど実感した。そして、敬愛する白洲正子さんのことを想像した。白洲さんは、かつて小林秀雄と青山二郎の丁々発止の骨董談義に圧倒され、それについていきたくて、負けたくなくて、いつかは彼らをアッと言わせたくて、骨董の世界に飛び込んだ。その日の白洲正子さんの気持ちが、ほんの少しではあるが、この夜私もわかったような気がした。まだまだ端くれである。いや、端っこにも手が届かないレベルであろう。だけど、いつか再び、清水の舞台から飛び降りるくらいの覚悟で買ったものを手にこちらにお邪魔する日を夢みたい。そういうものに日本の何処かで出逢うセレンディピティを期待して。

京都祇園「八寸」

年末の連休あたりでいつも南座へ行く。もちろん顔見世を観るためである。と同時に今年最後の京都の懐石を食べるというイベントも兼ねている。今年は、いつものあの店がうっかり油断しているうちに満席になってしまい、難民になってしまった。この際、チャレンジしたいリストにある店に片っ端から電話したが、すべてアウトである。ふと、東京の友人がここはいいと言っていたことを思い出し、ダメもとで電話したら運良く空いていた。

新しい店。祇園。お墨も付いている。わくわくしながら、のれんをくぐると、そこにはどっしりした奥行きのあるカウンター。うん、このスタイルは大好きなのだ。カウンター後ろの食器棚の上には、年季の入った趣味のよい大皿が飾ってある。鴨をかたどった陶器もある。雰囲気、うつわのセレクトともに、嫌じゃない。カウンターの真ん中あたりに案内される。全12席。中で立ち働く人は4名ほど。ご主人であろう方は、常連客の相手に余念がない。適度なにぎわいとざわめきがあり、非常によい雰囲気である。料理が楽しみになってきた。

先付けにはこのわたの茶碗蒸し。ううむ、これは渋いな。しょっぱなから、私の好きなところを突いてくる。またこの漆のうつわが、さりげないのに洗練されている。こういう漆器で蒸すのは、温度調節など技術がいるのではないだろうか。八寸は、間人のこっぺがに。いわゆるせこがにであるが、この間人という名前は関西では松葉蟹の最高峰として燦然と輝くブランド中のブランドである。贅沢に外子までついており、そのメインの蟹に牛蒡の鰻巻き、鴨ロース、琵琶湖のもろこ、なまこにこのこ、からすみ大根がコーディネイトされている。

少し脱線するが、間人は「たいざ」と読む。この地名にぴんと来た人は、間違いなく歴史好きであろう。そう、かの聖徳太子のご母堂であらせられた間人(はしひと、はしうど)皇后が、一時期この地に行啓され、去られるときにおん自らの名を贈ったといわれている。しかし、土地の者達、いくらなんでも皇后の御名をそのままお呼びするのは畏れ多いとして、皇后が退座されたのにちなんで間人を「たいざ」と読み替えたというのである。もちろんこれは伝承である。だが、ロマンティックな話ではないか。上古の時代と今とが丹後ではいまだ地続きであるのだ。こういう物語は痺れるし、蟹の季節になって間人蟹という名前を聞くと、いつもこの物語を思い出す。

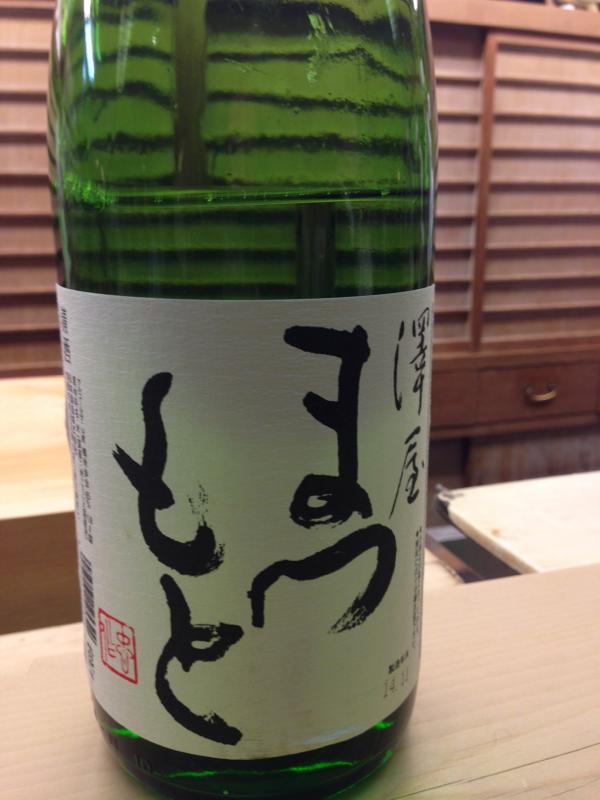

料理に戻ろう。いや、その前に本日の酒。澤屋まつもとという純米。伏見にこんな旨いのがあるなんて知らなんだ。酒はこのまつもと一本なのだそうだ。お造りは、鯛、アオリイカ、カンパチに赤貝。鯛をまるでてっさのように、盛りつけている。皿の赤と緑が透ける効果を狙った心憎いしつらえである。即全らしき赤絵のうつわ、ほ、ほしい。そしていよいよお椀だが、この漆の椿の見事さといったらどうだろう。蓋をあければ、す、すっぽんのおつゆである。くっきりと澄んだお出汁。すっぽんの滋味は、清涼であるのに濃厚。いのちをいただいているというしみじみした心持ちになる。

青白磁のうつわには、巻き湯葉。しっとりと出汁を含み、噛めばじんわりと旨味が滲み出す。陶器のお椀の蓋をあけると、中には京の冬の定番、ぐじの蕪蒸し。南座の顔見世と蕪蒸しは間違いなく師走の風物詩として私の中ではセットになっている。今年も一年、無病息災で過ごせたことに心の中で感謝を捧げながらいただく。さて、再びおでましになったのは、間人蟹様のおみ足である。蟹味噌と優雅に和えた身も出される。ああ至福。ああ絶佳。淡路の鯖鮨は、まるまる太って脂ののった鯖を軽く〆、松前昆布を巻いた一品。あまりの旨さにこれはもうひとつ別にテイクアウトすることにする。最後は猪のすき焼き仕立て。これを自然薯のたれでいただく。猪の野性味を自然薯に合わせるという発想が素晴らしい。野生には野生を。動物と植物であっても、生命力のあるものどうし、見事なまでのマッチングである。

デザートはラ・フランスと苺のジュレがけ。この唐津は、中里隆さんっぽいな。それにしても、こちらのうつわ、すべてが渋い趣味で、ひとつひとつ素晴らしいものを使っているが、使いこまれていてまったく「どや」という威圧感も嫌味もない。それでいて手に取ると、ひとつひとつ吟味して、料理に合わせているのがよくわかる。こういうのをほんまもんの洗練というのだろう。

この店も、当然お気に入りリストに入れる。また、通いたい店が増えた。

忘年会@会社サロン

歓迎会や忘年会ができる店というのは限られる。総勢15名であるので個室が理想なのであるが、ちょうどいい店がなかなか見つからない。チェーン系の居酒屋はまっぴらごめんだし、それなりの店になると騒ぎにくいし。で、数年前に一度お試しで会社の一階でやることにした。ちょうどすぐ隣になかなかエッジの利いた料理を出す店もあるので、そこに予算を伝えつくってもらうことにした。隣の大将、おもいっきり張り切ってくれ、実に贅沢な素材を使った料理を出してくれた。素材がいい上に、美味しいのだから、今は社員の誰もが外に行きたがらない。

会社でやると、シャンパンは飲み放題、それなりのワインもビールも、何ならウィスキーも日本酒も飲めるし、いただきものの貴重なお酒もこういうときには開ける。で、酔っ払ったらソファで寝られるし、煙草も吸い放題だし、すぐ上に行けば仕事も続行できるし、クライアント様からの電話にも出られる。いいことづくめである。すっかり習慣化しているのである。

仕込みは簡単。まず、デザート用のスイーツはあらかじめ宅配で注文しておく。こういうときのために持ち駒はいろいろある。で、隣に予算と時間を伝える。こういうときのために趣味で集めている大皿が役に立つ。近所のワイン屋でシャンパンと赤白ワインを配達してもらう。お酒も飲食店で支払う金額の半額以下で、たいそう素晴らしいクオリティのものが買える。気持ちに余裕があれば、近所で花を買ってきて活ける。ダンドリは、たったこれだけである。

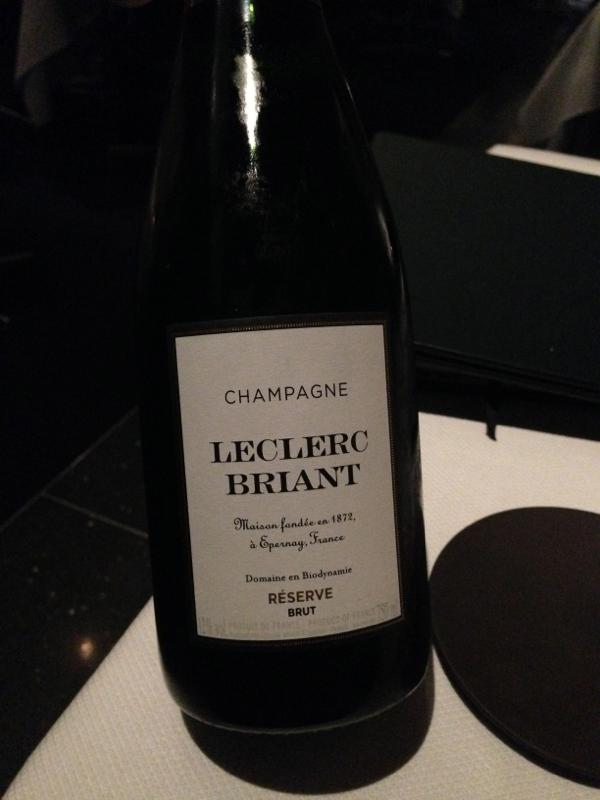

忘年会当日。まずは恒例のシャンパンによる乾杯である。一階のサロン開きのお披露目パーティをしたとき、シャンパングラス(のカタチをしたプラスティックのにせもの)は死ぬほどある。これに、レア物(近所のワイン屋さんプッシュのポル・ロジェ、サー・チャーチルが愛したシャンパンとしても知られているそうな)シャンパンを注ぐ。ウチの男どもはビール党だし、女のコたちは酒に弱い子が多いので、シャンパン飲み放題といっても、それはほとんど私一人が飲み放題という意味である(笑)。

料理は、まずはビーフと海老のサラダであるが、この肉のクオリティを見よ。サラダにしているのにもかかわらず、サシが入っているのである。海老もそのまま生で食べたいぐらいのレベルのものを惜しげもなくふんだんに使っている。小皿に乗っているのは、牡蠣のスモーク、イカの塩辛、黒豆、砂肝の煮付けなど、酒の肴になりそうなものばかり。日本酒に変えたいのだが、シャンパンが開いているので、無理やり合わせる。悪くない。圧巻の串刺しは、鶏の肉団子。大将は、手間がかかるのにこうやって実に意表をつくメニューを毎回考えてくれるのだ。そして、外側をこんがり炙った地鶏のロースト。生状態の身は美しいピンク色である。新鮮な鶏でなければ、こんなことはできないのである。

このあたりから、ワインも白やら赤やらをポンポン開ける。これは今回チャレンジしたレ・マッキオーレのパレオ・ロッソ。イタリアの複雑系フルボディである。小売価格で6,000円くらいだから、普通飲食店では頼みにくいクラスのワインである。会社でやるとこういう飲み方ができるのである。

刺身盛りはさらに豪快かつゴージャスである。時は12月。そうずわい蟹の季節である。鳥取の松葉ガニというタグつきのお蟹様である。そして、イカにシメ鯖、ぶり、鯛、鰆、マグロの赤身に中トロ。もう社員一同レロレロである。続いて黒豚ロースのとんかつ。これは昨年も出て、男どもに人気であったので今回もリクエストした。こだわった素材の揚げたてだから、ほんまたまりませんな。

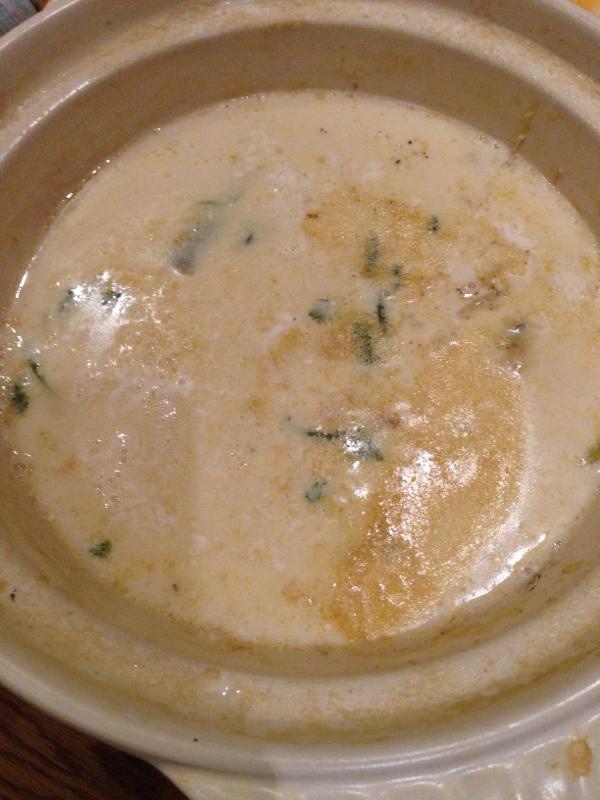

シメはお鍋。牡蠣がゴロゴロ入った鍋だったのであるが・・・後半戦、いきなり大将が皿を持ち、入ってきて鍋に投入したのは白子!白子といってもですね、ご覧のようにこれは【ふぐの白子】。目の前で気前よく入れてくれるんである。感涙にむせびながら、鍋をすする。そして、残ったこの美しいスープを見よ。頃合いをみはからって再び大将が登場。今度は卵と葱持ってきて、雑炊をつくってくれるのである。しかも。ふたつある鍋のうち、もうひとつにはパルミジャーノを投入するではないか。和と洋のツーバージョン。うふふ。ふふふふふ。白子と牡蠣のエキスがたっぷりつまったスペシャル雑炊。頑張った一年の終わりにふさわしい忘年会のメインディッシュ!私は、二杯おかわりした。

とまあ、毎回こんな具合のゴージャスなラインナップなのである。今年のデザートは、神楽坂の紀の善から取り寄せた抹茶ババロアである。あんこと生クリームつき。これ、大好物なんであるよ。さんざん贅沢三昧した後でいただく抹茶ババロア。みんな黙ってもくもくと食べる。が、そそれぞれの顔を見やれば、全員が満足そうな幸せそうな表情になっている。今年も一年お疲れさまでした。

佐島山茂丸「釜あげしらす」

156夜に引き続き佐島ネタである。カメラマンM(4)くん(第42夜参照)と三浦半島で撮影すると、しきりに帰りにしらす買いましょうよというのである。大量に買って帰ったしらすをごはんの上にてんこ盛りにして、豪快に食べるのだという。しらすをすくう仕草までしてくれる。しらす丼かあ。なにやら魅力的ではないか。魚好きであるから、しらすをゲットするのに異論があるはずはない。幸い、大人ばかりの撮影チームは、みんな美味しいものには目がないので、寄り道も厭わない。

相模湾ではしらす漁業が盛んで、しらす干しが神奈川県名産100選にも選ばれている。しらすというのは魚の種類ではなく、ウルメイワシ、マイワシ、カタクチイワシの生まれてから一ヶ月くらいの魚の総称で、体にはまだ色素がなく、鱗もできていない半透明の仔魚のことを言うのだそうだ。つまりイワシの赤ちゃんというわけだ。この漁獲したしらすを茹で上げたのが、釜あげしらす。天日しらすとも呼ばれている。

お店に伺うのは撮影を終え、遅めのお昼ごはんを食べた後だから、生しらすにはお目にかかったことがない。だが、釜あげしらすでじゅうぶん美味しいし、なにより新鮮である。

初めて寄ったとき2パック買い、ひと晩ホテルの冷蔵庫に入れておき、翌日神戸に持って帰った。炊きたてのごはんを小さめの丼に盛り、刻み海苔をちらし、その上にしらすをたっぷり乗せる。具沢山の豚汁もつくった。すくっても、すくっても、しらすがいっぱいの幸せを味わう。こういうシンプルかつ豪快な料理は楽しいし、食べるのも実に愉快である。

次に寄ったときは2パック同じように買い、その日のうちに家に戻り、同じようにしらす丼にして食べた。同梱されている食べ方を書いているチラシには、しらすトーストやしらすスパゲティもおすすめだとある。食パンはあまり食べないし、冷凍庫にもストックはなかったので、しらすスパゲティ(厳密にはエンジェルヘアパスタであるが)を作ってみた。にんにくと鷹の爪をおもいっきり入れ、しらすを鷲掴みにして投入。仕上げには刻み海苔をトッピング。これがまた、自分でつくって言うのもなんだが、死ぬほど旨かった。

ロケ場所の関係で最近は三浦半島に行っていないが、なに、行かなくてもちゃんとここは通販対応してくれるのである。家でゆっくりできる週末をみはからって、今度は注文してみたい。