2016-08

台北車站「臺鐵雛腿便當」

意外と「鉄」なのさ。

もしかして私って鉄? そう気づいたのはごく最近のことである。いわゆる業界での呼び方でいうなら「乗り鉄」に分類されるであろうか。確かに、東京出張のときはダンゼン新幹線派である。飛行機で行くことは滅多にない。国鉄、もといJRに乗るのが大好きである。なんでだろうと思いを馳せれば、それはやはり幼心を喚起するからであろう。以前、JR東西線が開通したとき、わざわざ休みの日に乗りに行った。車内には明らかに乗車することだけを目的にした乗り鉄たちがいたが、その中でひときわ興味深いおじさんがいた。平静を装ってはいるが、駅に着くたびにウキウキとする心を抑えきれず、それがめまぐるしく動く目線や口元のほころび方に如実に表れているのである。ああ、おじさん、今童心にかえってる。わかる、わかるよ。私だって、本当は子供のように窓に向かって座りたい。駅ごとに降りて写真を撮りたい。でもって、はしゃぎたい。だけど、外側は大人なので、いちおう平然さを保つ。その外と内のアイダで揺れる心持ちを楽しむのが、大人の「乗り鉄」の味だろうと思う。

さて、台湾の鉄道である。台湾中部にある日月潭というところに行くので、台湾の新幹線「高鐵」というのに乗って台中へと向かう。高鐵は正式には台湾高速鉄路といい、台北から高雄までノンストップなら一時間半で結ぶ。最高速度は300キロというから、東海道新幹線より速いのだ。しかも車両は700系を改良したもので、システムもほぼ一緒、ほとんど日本の新幹線なのである。

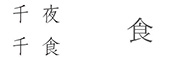

刻限はそろそろ昼。台湾の駅弁はなかなか秀逸と聞いた。これはぜひとも買わなくちゃ。台北駅に赴くと、あったあった、臺鐵夢工場という看板。若い女性が販売している。排骨、素食、八角排骨、雛腿、宜蘭風味・・・うーん、迷うなあ。もう一軒、臺鐵便當本舗というのもある。こちらは行列ができている。が、なんだかファストフード店のようなカウンターで大量生産の匂いがする。内容がそんなに変わらないのだとすれば、夢工場の可愛らしいお姉さんから買いたい。これは、まあ、気分の問題ではあるけれど・・・。

臺鐵雛腿便當 100元というのを手にいよいよ高鐵に乗り込む。台北から台中へ向かうので、サウスバウンドプラットフォームに降り立つ。南下月台とある。月台、なんとも風情のある言葉ではないか。その昔、月を愛でるのにつくった台のことをそう呼んだらしい。今でも、宮殿のバルコニーは月台というらしい。こういう典雅な言葉の由来があるなんて、さすがに四千年の歴史を誇る中国文化圏であるなと感心する。

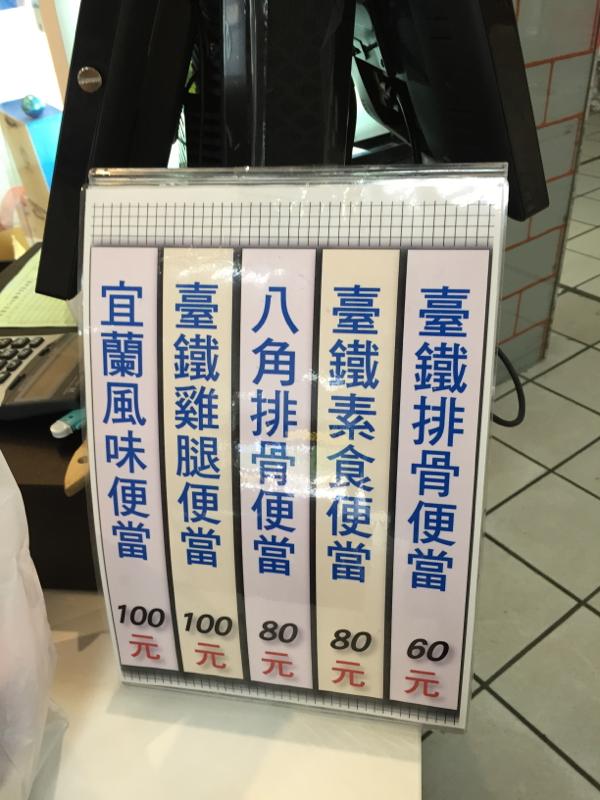

旅の必読書「街道をゆく」の「台湾紀行」を手に携え、出発である。余談であるが、司馬遼太郎が紀行文を書いた場所に赴いたときは、帰ってから必ず「街道をゆく」を読むことにしている。かつて、上海や韓国の慶尚北道を旅した後に読んだら、旅先で疑問に思ったことの答えがすべて書いてあり、旅の追体験としてこれほど贅沢なことはないと強く思ったからである。予定では、「台湾紀行」も帰ってから読むつもりであったが、今回ばかりは待ちきれず読みながらの旅である。(ところが、期待は少しはずれ、紀行でありながら人との縁の話が中心である。これはこれでもちろん面白いのではあるが・・・)

高鐵の商務車(グリーン車)は、お茶とスイーツをサービスしてくれる。もちろん便當のためにお茶を所望、そして便當をあける。真ん中に鎮座しているのは、鶏の腿肉。煮込んだものをローストしている。その横には煮染められた卵。ごはんの上には煮たキャベツが敷かれ、緑のはシャキシャキの葉野菜。漬物も隠れている。手前と向こうの茶色いのは豆包(ドウバオ)という湯葉のようなもの。日本でいうお揚げの感覚である。これもたっぷり味が染みていて、旨いのだ。おまけにごはんは、ほかほか。炊きたてのごはんをよそって、素材を乗せただけともいえるシンプルな便當であるが、それが何とも言えず旨いのである。市場の食堂で食べた朝ごはん(第226夜)に通じる素朴さと、余計な味が一切ついていない潔さ。そして、心のこもった(そう感じた)シンプルの貴さ。

臺鐵便當、これはハマりますな。

台北・小吃「秀蘭小吃」

小吃というのは、台湾式の軽食をさす。吃は日本語では吃音という言葉ぐらいでしか馴染みがないので戸惑うのだが、中国語では食べるという意味になるらしい。軽く食べるから、小吃。シャオチーと読む。日本でいうとうどん屋とか蕎麦屋のたぐいかな。

ところがこの店はうどん屋や蕎麦屋以上に、立派であった。店構えも、レストランのそれである。この日は市場で朝ごはんをしこたま食べた後、MRTに乗って北投で温泉に入り、それから夕日が美しいという淡水に出かけた。けっこう歩いたのと、淡水でちょこちょこ買い食いをしたので、夕方までお腹はもったが、台北に帰る頃にはそれなりに空腹になっていた。

ガイドブックにひときわ食欲をそそる一品があった。白菜獅子頭。そう、第222夜の麺屋さんで、気になっていた白菜獅子頭麺の鍋バージョンである。白菜のお鍋で巨大な肉団子が入っている。これを出すのが「秀蘭・小吃」である。店があるのは永康街。マンゴーかき氷を食べたあたりである。すでに土地勘はある。住所を頼りにまっすぐ目指す。

すでに8時を回っていたので、スムーズに席に案内される。圧倒的に家族連ればかりである。こちらにもちゃんと日本語メニューが用意されている。件の白菜獅子頭は、獅子頭の数を指定できるとあったので、一頭だけお願いする。鍋仕立てだもんな。食べきれなかったら悪いしな。と、ブツブツ言いながらも、獅子一頭だけというのがどうもひっかかる。一頭だけだから、他のものも何か頼もう。ガイドブックには、旨そうな鶏も載っている。鶏は好物であるので指差し注文する。うん、まあ、これぐらいだったら、なんとか食べられそうだ。

やってきた白菜獅子頭。白菜と肉団子の土鍋煮である。団子の大きさを見て、やっぱり一頭で我慢してよかったと思う。巨大な団子なのだ。さすがに獅子頭という名がつけられているだけのことはある。箸で割ると、中はほんのりしたピンク色。ひき肉はみっしり詰まっているのに、軽く、柔らかく、ジューシーで、やさしい味がする。混ぜもののほとんどない、正真正銘の豚の肉団子。ううむ、こんな旨いの久しぶりに食べた。具は白菜だけというシンプルな潔さが非常によろしい。この白菜がまた絶妙にくたっとしているので、鍋いっぱいに入っていてもどんどん胃におさまっていく。スープはあっさりしつつ、ほんのり醤油味。まったくクドくなく、こちらもすーっと胃に入る。

蒸し鶏は、しっとりと鶏の滋味が感じられるいい按配に蒸されている。蒸した後、ちょっと冷たくしているのが、鶏の皮まわりのゼラチン質にぷるんとした食感を生んでいる。骨のまわりのお肉がまた美味しいのよね。あっと言う間に、獅子頭も鶏もぺろり、である。

ここは、30年以上続く、正統派の上海料理。中国江蘇省からやってきた先代からの味を受け継いで、家庭料理を作り続けている。料理人は女性ばかりだそうだ。そのせいかどうかはわからないけど、こちらの腹具合にそっと寄り添ってくれるような、素直で、やさしい味だった。

しっかり店の名前と場所をアタマに入れた。また、次回の旅にも来たい優秀シャオチー。

朝ごはん「豆腐捲と抄手」

台湾は朝ごはんもいいと言う。ホテルのブッフェをパスして、地元の市場を探検することにした。ホテルのエントランスから、すぐ左に曲がり、信号を渡った向こう側に光復市場という看板が見えている。チェックインしたときから気になっていたのだが、ホテルサイドの近代的なエリアと対照的にそこはいかにもオールド台湾とでも言うべきレトロな風情が漂っている。

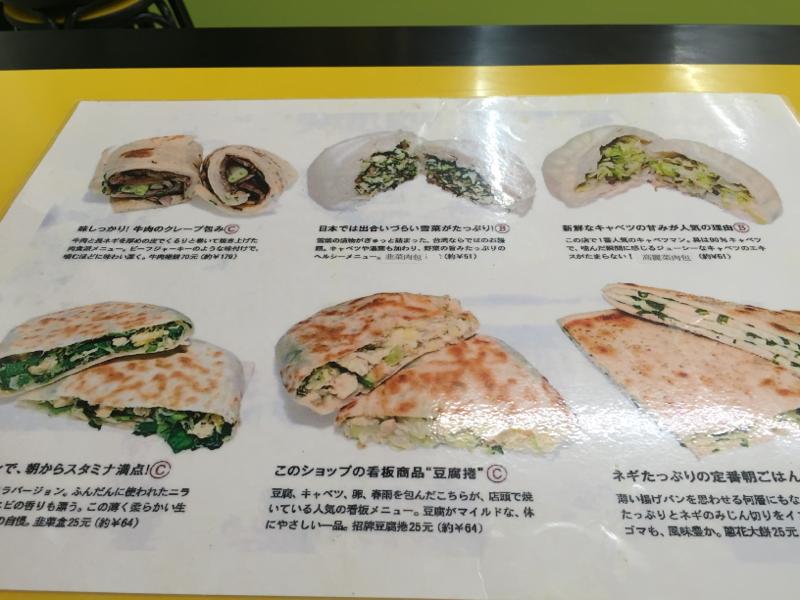

素食包子というキャベツの入った野菜まんが有名な店の前でしばし悩むが、テイクアウト専門のようで食べる場所がどこにもない。さすがに、立ち食いはちょっと恥ずかしい。しばらく歩くと、周家豆腐捲という赤い看板の店があった。イートインできる。豆腐捲というのもヘルシーな感じがするし。よっしゃ、ここに決めよう。

テーブルに座るとすかさず日本語メニューを持ってきてくれる。こういうのはほんま有難い。看板商品というおすすめに従って、豆腐捲と豆漿(とうじゃん)を注文する。豆漿は豆乳を飲みやすくした台湾の定番ドリンク。朝ごはんには欠かせないらしく、いろいろ具を入れても美味しいらしいのだが、まずは素直にストレートで飲むことにした。日本の豆乳ほど濃くなく、さっぱりして飲みやすいが、そこはかとなく豆乳の風味は残っている。こんなの毎日飲んだら、健康になるよなあと少々羨ましく思う。豆腐捲にかぶりつく。わあ、なんてやさしい味なんだろう。パリッときつね色の焦げ目がついた皮の中には、炒めた豆腐、キャベツ、卵、春雨がぎっしり詰まってる。薄めの塩味の加減が、素朴でまたよい。なんだろうな、この味の感覚。たとえていうなら、おばあちゃんが作ってくれたような懐かしさに満ちている。こういうの、長らく忘れていたような気がする。

雪菜を包んだまんじゅうにもチャレンジしたかったが、せっかくなのでもう一軒くらい回りたい。湧き出る食欲を抑えつつ、また市場を物色する。光復市場はさほど広くはないので、歩いているうちに裏手の方へ出た。目の前に一軒の店がある。脚のきれいな若い女の子が店先で麺や餃子らしきものを茹でている。うん、ここは絶対美味しい。そんな根拠のない確信を持つ。勘である。温州鮮饂飩と看板には書かれている。席に座って、メニューを指差す。麻醤鮮肉紅油抄手。麻醤というのはわかる。鮮肉はきっと豚のことだろう。紅油は辣油、抄手はワンタンのことと見当をつけた。運ばれてきたのは予想通り、ワンタンである。上に豚肉のミンチを巨大な団子状にしたものが載ってい、醤油と辣油がかかっている。店内の棚にはお惣菜を乗せた小皿もあったので、美味しそうな色に染まった卵と高野豆腐のようなものと、胡瓜の漬物風の二品をとった。

大正解である。

麻醤鮮肉紅油抄手が運ばれてきたとき、一瞬くどいかなと思ったが、つるりと気持ちよく食べられる。合間に胡瓜を口に放り込むとちょうどいい案配である。そして、卵と豆腐の煮しめがまた最高なのである。なにしろ、色がいい。出汁をたっぷり吸ったこの何とも言えない色を見よ。ずどんと質量のある豆腐をしっかり水抜きしたようなものを煮しめているので、ほんと、みっしりと中身が詰まってい、弾力もある。出汁も見た目の色ほど濃くなく、噛むと口中に滋味が広がっていく。

唸りながら、完食した。台式ブレックファスト。ホテルで食べるなんてもったいない。

台北・士林夜市「麺線」

故宮博物院への最寄の駅はMRTの士林である。故宮の帰りに、ちょっとだけ寄ってみようと思っていたので、帰りは一目散に士林夜市を目指す。「故宮晶華(前夜参照)」で腹いっぱい食べなかったのはこのためである。

台湾には外食文化が根付いている。手頃な価格でそれなりに美味しいものが食べられる小吃(台湾式の軽食)と呼ばれる軽食店や屋台などが非常に多く、街中が気軽なダイニングテーブルのようなものである(非常にうらやましい環境だ)。外食すること前提でキッチンが付いていないアパートも結構あるのだそうだ。

士林夜市は台湾最大の規模で、当然観光地でもあるので、さほど日常性はないにしても、家族連れやグループが多い。ま、欧米人が少ないので、見た目には地元の人なのか、観光客なのかがわからないのであるが。しかし、圧倒的な規模の屋台エリアである。通りの両側には飲食店もあるにはあるが、その店先や路地にはびっしりと屋台がひしめき合い、看板の灯りが妖しく発光し、食欲という本能をダイレクトにずんずん刺激してくるのである。言うなれば、カジュアルな食の一大テーマパーク。猥雑で、ファンキーで、老若男女がうごめいている空間だ。中国人の食に対する並々ならぬ執着とパワーを感じて、少々たじたじとなる。

規模はここの何百分の一ぐらいであろうけど、神戸元町にも南京町という中華街があって、メインストリート(1本しかないけれど)の店先にもずらりと屋台が立ち並んでいる。阪神淡路大震災の後、彼らがいち早く屋台を出し営業を開始したと聞いたときは、そのパワフルさに脱帽したことを思い出す。南京町といっても、神戸は台湾出身者も多く、人気のある有名店には台湾料理も多い。その南京町を思い出しつつ、士林の夜市をそぞろ歩く。

せっかくだからシメの麺類ぐらいは夜市で食べようと、いろいろ店を物色しているのだが、予備知識がないのでなかなかここだ!という決めてに欠ける。ここは長年生きてきた勘に頼るしかないと思いつつ、なおもうろうろしているうちに、とある店先、麺線という看板を揚げている屋台が目に付いた。客が屋台横のテーブルにぎゅうぎゅう座りつつ、麺を啜っている。何やら、旨そうな予感もする。早速、テーブルの端っこに陣取って、麺線というのを指差し注文する。

見た目はほどんどそうめんである。長さは、そうめんの半分ぐらい。そうめんときしめんが混じっているような微妙に不揃いな感じは、いかにもの手打ち感満載である。それがこってりあんかけ風スープの中にみっしり詰まっている。ふと、「蝟集」という言葉を思い出した。麺が蝟集しているのである・・・。てっぺんに乗っているのは、なにやらようわからんがホルモン系のようである。そこにパクチーがぱらり。

ううむ。旨そうにも見えるが、どんな味かが想像しにくい未知の感じもする。おそるおそる、ずずっとスープを啜ってみると、とろみのある醤油味。しっかりとニンニクが効いている。ホルモン系のブツは、豚の大腸であるらしい。嫌ではない。見た目のハードさよりはずっと柔らかく、そんなに臭みもない。が、正直、私の食のレパートリーの中にホルモンがないので、うまいのか不味いのか、そして豚の大腸がホルモン界でどのような位置付けなのかはわからない。麺は柔らかいが、ふにゃふにゃではない。とろみのあるスープと一緒に、啜るとちょうどいい感じなのであろう。

地元の人たちは実に美味そうに啜っている。きっと彼らには慣れ親しんだ味なんだろうなと思いつつ、頑張って完食する。

身体がすっかりあったまり、汗もかいたので、冷たいデザートでも食べようかとまた周辺をうろつく。発見したのは、行列が並んでいる豆花の店。豆花(トウファ)とは台湾ではポピュラーな豆乳デザートで、絹ごし豆腐のような食感。これに甘く煮た小豆や緑豆、タピオカ、芋頭などをトッピングしてシロップをかけるのである。店の名は、傳統豆花。傳統とついているだけで、なんだか妙に信用できるような気がするから、我ながら現金である・・・・。言葉が通じないので、適当に指差したら、豆花らしきものは来たには来たが、氷がかかっている。これは氷豆花か?暑かったので、それはそれで美味しかったのではあるが。

後日、よく行く鮨屋の大将としゃべっていたら、彼も最近台湾に行ったそうで、夜市も行くには行ったけど、「あれは、別に行かなくてもいいところですよね」と言う。「日本で別に屋台行かないのに、台湾に行ったからってわざわざ夜市で食べるのはねえ」なるほど、一理ある。まあ、ちょっとビールとおつまみ程度に串焼きをかじるとか、デザートだけ食べに行くとか、そんなにすべて屋台で賄わなくたって、町にはカジュアルな食堂がいっぱいあるもんな。

夜市は台湾の人たちの食に対する飽くなきパワーを感じに行くとこなんだろう。